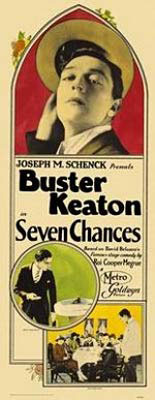

Titre original : « The ‘High Sign’ »

Lui :

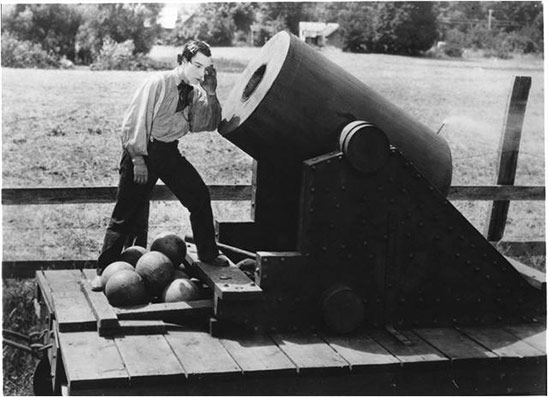

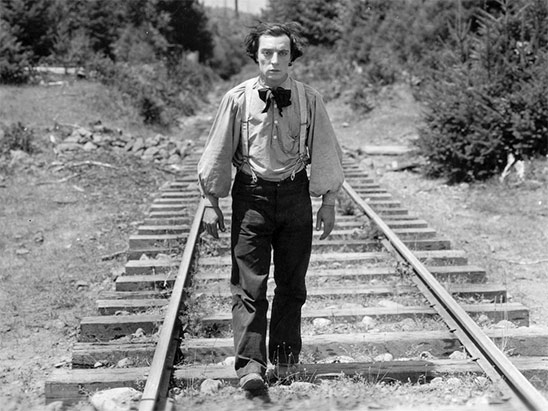

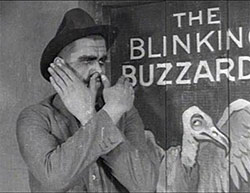

(Court-métrage de 21 minutes) Malec champion de tir est le premier court métrage que Buster Keaton réalisa en 1920 après avoir ouvert son propre studio à Hollywood. Mécontent du résultat, il le mit de côté et il fallut qu’il soit accidenté sur le tournage d’Electric House un an plus tard, et donc bloqué plusieurs mois, pour qu’il se décide à le sortir. En le voyant aujourd’hui, on se demande bien quelles pouvaient être ses réticences car aussi bien la base de l’histoire que son traitement sont excellents. Un homme qui se fait passer pour champion de tir se fait engager à la fois par une bande de malfrats pour tuer quelqu’un et par la victime pour se protéger de ces malfrats.  Il y a beaucoup de bonnes trouvailles de gags avec, ce qui n’est pas coutume chez Buster Keaton, certains gags surréalistes (par exemple il dessine à la craie un crochet sur le mur pour pouvoir y accrocher son chapeau). Les malfrats forment une sorte de société secrète qu’il dépeint de façon très satirique (le titre High Sign fait référence au code qu’ils ont pour se reconnaître en eux). Mais le clou de l’ensemble reste la scène de la poursuite à l’intérieur d’une maison bourrée de mécanismes et passages secrets. Il n’y a là rien dont Buster Keaton put rougir.

Il y a beaucoup de bonnes trouvailles de gags avec, ce qui n’est pas coutume chez Buster Keaton, certains gags surréalistes (par exemple il dessine à la craie un crochet sur le mur pour pouvoir y accrocher son chapeau). Les malfrats forment une sorte de société secrète qu’il dépeint de façon très satirique (le titre High Sign fait référence au code qu’ils ont pour se reconnaître en eux). Mais le clou de l’ensemble reste la scène de la poursuite à l’intérieur d’une maison bourrée de mécanismes et passages secrets. Il n’y a là rien dont Buster Keaton put rougir.

Note : ![]()

Acteurs: Buster Keaton, Bartine Burkett, Joe Roberts

Voir la fiche du film et la filmographie de Buster Keaton sur le site imdb.com.

Voir les autres films de Buster Keaton chroniqués sur ce blog…