Fanny et Jean ont tout ce qu’un couple idéal peut désirer. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils vivent dans un magnifique appartement des beaux quartiers de Paris et semblent amoureux. Mais lorsque Fanny tombe sur Alain, un ancien ami du lycée qui était amoureux d’elle, la situation se complique…

Fanny et Jean ont tout ce qu’un couple idéal peut désirer. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils vivent dans un magnifique appartement des beaux quartiers de Paris et semblent amoureux. Mais lorsque Fanny tombe sur Alain, un ancien ami du lycée qui était amoureux d’elle, la situation se complique…

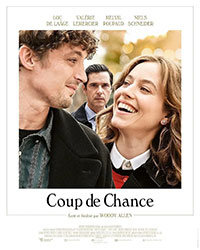

Coup de chance est un film britannique écrit et réalisé par Woody Allen. C’est le 50e long métrage du réalisateur âgé de 88 ans au moment du tournage ; il a laissé entendre que ce pourrait être son dernier. Il s’agit d’une histoire policière, à la façon de Match Point (2005), sans en avoir l’intensité. La grande originalité est qu’il a tourné ce film en français (une langue qu’il ne maitrise absolument pas), à Paris, avec des acteurs français. L’ensemble manque un peu de profondeur et/ou de fantaisie. Il fait toutefois une peinture assez mordante de la réussite sociale. C’est un film plutôt mineur de Woody Allen mais néanmoins plaisant.

Elle: ![]()

Lui : ![]()

Acteurs: Lou de Laâge, Niels Schneider, Melvil Poupaud, Valérie Lemercier, Elsa Zylberstein

Voir la fiche du film et la filmographie de Woody Allen sur le site IMDB.

Voir la fiche du film sur AlloCiné.

Voir les autres films de Woody Allen chroniqués sur ce blog…

Voir les livres sur Woody Allen…

C’est amusant, l’affiche accrédite parfaitement votre critique.

En effet, la composition de l’affiche est un cliché un peu consternant. OK, ça annonce la couleur, ça n’a rien d’infâmant. Mais c’est vraiment un cliché : le type qui regarde sa compagne qui regarde un autre homme, avec les expressions attendues chez les uns et les autres.

Pour quiconque est familier des réseaux sociaux, c’est même un cliché au carré. Car c’est presque une déclinaison (certainement involontaire) de l’un des « mèmes » les plus connus d’internet *. Or par définition, un mème est un cliché tellement cliché qu’il en est devenu une source d’auto-parodie.

——————–

* Les mèmes sont des images devenues en elles-mêmes des références que l’on réutilise en les déclinant, en les parodiant, en les détournant, etc. Le terme est repris à un concept fumeux de Richard Dawkins (qui manifestement n’avait aucune culture anthropologique et a eu la prétention de croire inventer l’ethnologie culturaliste… à une époque où ce courant ethnologique était pourtant définitivement dépassé et discrédité). C’est l’idée d’une « unité sociale de base » comme le gène est une « unité biologique de base ». L’idée est séduisante si on ne connaît rien à l’anthropologie, mais ridicule quand on sait qu’aucun fait culturel n’existe indépendamment d’un système social en interactions nombreuses et complexes : aucun « mème » ne peut exister par lui-même de façon invariante.

Mais, de façon un peu étonnante et amusante, ce concept se révèle parfaitement valable pour désigner un repère sémiologique contextualisé : un objet ou une image qui porte de façon synthétique un « sens » immédiatement intelligible… au sein d’une culture donnée. Ce n’est pas un invariant (le délire de Dawkins ne tient pas une seule seconde) mais ça semble presque en être un, dès lors qu’on se limite à une culture précise et donnée : celle de l’internet des sociétés occidentales du début du XXIe siècle. Dans ce contexte précis, ces « mèmes » fonctionnent vraiment. Une image issue d’une série, d’une pub, d’un film, va pouvoir être détournée en portant à la fois sa référence initiale (implicite, culturellement connue au préalable) et son détournement (explicite, objet de la plaisanterie ou de l’expression immédiate).

Bref et quoi qu’il en soit, l’un des mèmes les plus célèbres de ces 10 dernières années représente un homme qui marche à côté de sa compagne et se retourne pour reluquer une autre femme, tandis que sa compagne le regarde avec réprobation. Ici c’est une femme qui regarde un autre homme et que son compagnon regarde avec réprobation, mais l’inversion des genres est raccord, la similitude est totale.

Or je ne pense pas que ça ait été une référence consciente et ironique de la part de Woody Allen lorsqu’il a validé cette affiche (je comprends bien qu’il ne l’a certainement pas conçue lui-même, mais il l’a bien validée). Je doute qu’il connaisse ce mème, je doute que son but ait été de se moquer de son propre film ! Le fait qu’il reprenne de facto un mème sans le savoir est juste la preuve d’une approche ultra-convenue. Et c’est un peu triste. Ça conforte votre analyse sur le manque de profondeur et/ou de fantaisie, ça indique une forme de paresse, d’érosion de sa capacité à gratter.

Ceci dit, pour interpréter l’image comme vous le faites, il faut avoir vu le film et savoir que l’homme qui scrute intensément à l’arrière est le mari.

Je pense que, avant d’avoir vu le film, j’aurais interprété l’image comme deux jeunes amoureux dont le bonheur va être perturbé par l’irruption d’un mauvais génie (ce qui est tout autant un cliché d’ailleurs…)

Je n’aurais pas vu Melvin Poupaud en mari de Lou de Lâage. Bon mais comme je ne regarde pas les affiches avant de voir les films, je ne peux être sûr de rien… 😀